採っても採っても次から成長し、花が咲く前に摘まないと……と収穫しているうちに、バジルがあふれてしょうがないので、またバジルのレシピです。

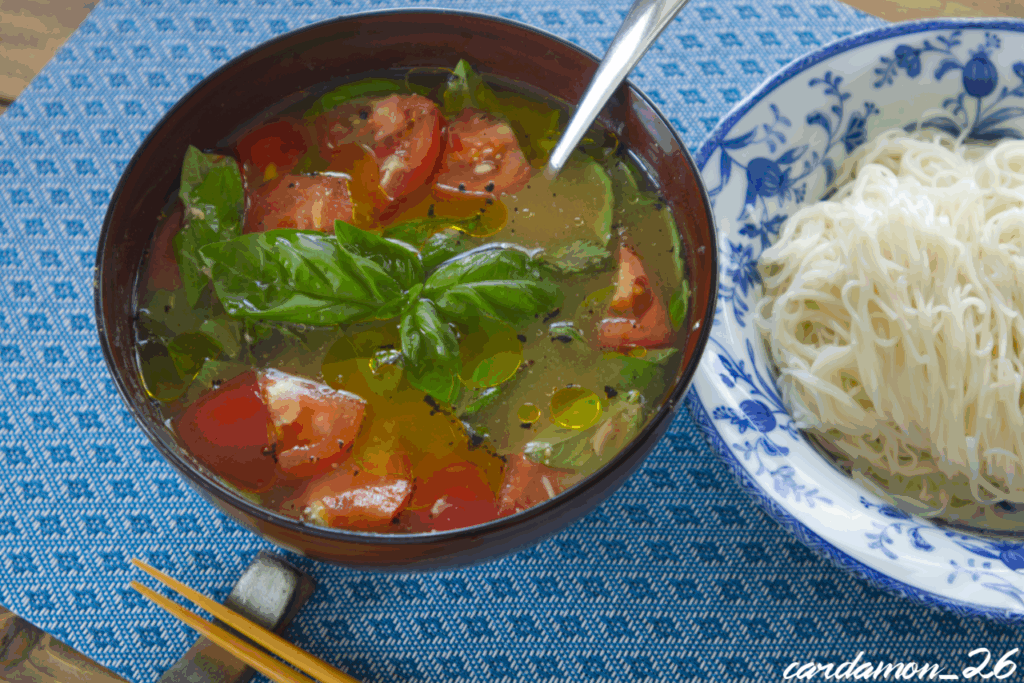

去年の夏から冷や汁に目覚め、定番のほぐした焼き魚・豆腐・きゅうり・大葉・ミョウガだけでなく、トマトやズッキーニ、ツナ缶、鯖缶……色々入れて楽しんでいますが、今回はちょっと思い切ってバジル入りの冷や汁です。

バジル入りとなれば、白いご飯よりもそうめんでつるりといくのがよいのではないでしょうか。ご飯なら、トマト丸ごと入れた炊き込みご飯などを用意するとよくマッチします。

味噌を焼くのに火を使いますが、そんな長時間ではないし、味噌さえ焼いてしまえばあとは水なり出汁で溶かして具材を混ぜていくだけですから、ササっと作れてgood。〈そうめん茹でて氷水で締める〉ってちょっとやる気を出さないといけないところがありますから、やる気の節約ができる冷や汁は一緒に食べるのにちょうどいいですね。めんつゆと薬味だけで流し込むよりも、具材もあって満足感が違います。

それでは作っていきましょう。

トマトとバジルの冷や汁の作り方

【材料(2人前〜)】

・トマト・・・・・・・小さめなら2個、大きめなら1個

・スイートバジル ・・・好きなだけ

・魚の缶詰1缶or焼き魚1切れ

今回はオイルレスのツナ缶を使用

・味噌・・・・・いつも味噌汁を作る時の2人分

・水or出汁・・・茶碗2杯分

水出しのかつお昆布出汁(下記)がおすすめ

・EXV※オリーブオイル・・・好きなだけ

・そうめんorご飯・・・食べたいだけ

そうめんなら1人前2束目安

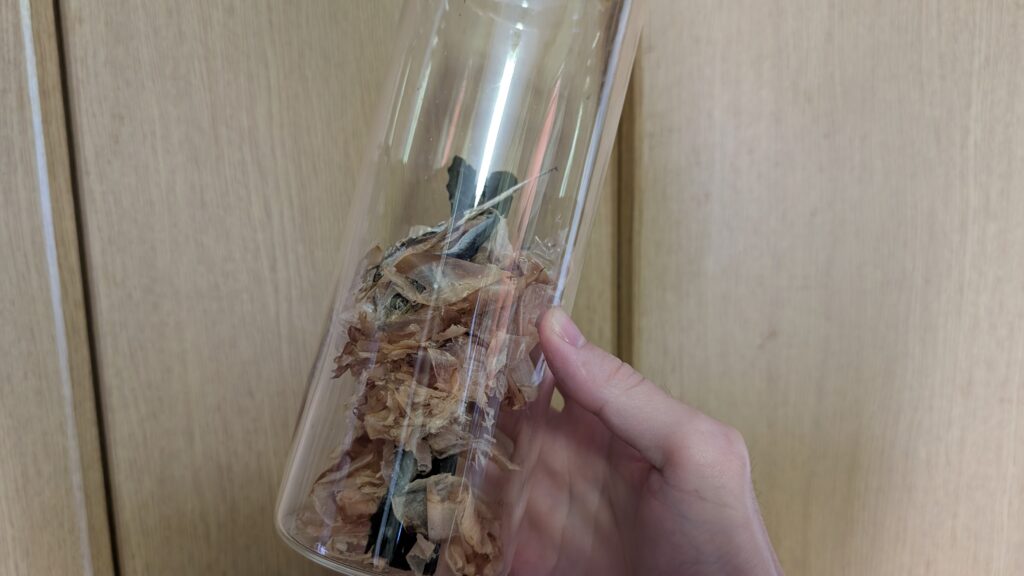

〈水出しのかつお昆布だし〉

・水・・・・・・・・・1Lぐらい

・かつお節&昆布 ・・・合わせて10gぐらい

※EXV=エクストラバージン

トマトとバジルの冷や汁の手順

0.水出しのかつお昆布だしを半日前〜に作っておく。

1.トマトはざく切り、スイートバジルは適当な大きさにちぎる。

焼き魚の場合は焼いてほぐしておく。

2.味噌を木や竹のヘラやしゃもじに塗り広げて直火で焼く。

味噌に焦げ目がついたら火を止め、大きめの器なりボウルに移す。

ヘラやしゃもじで焼くときの注意点!

赤い楕円で囲った「エッジ」、要するに縁の部分にも味噌を広げておくことがポイントです。

でないと、下の赤丸で囲った部分のように、ヘラそのものを焦がしてしまうおそれがあります。

味噌をヘラのエッジの部分まで包み込むように塗り広げるのがポイントです。

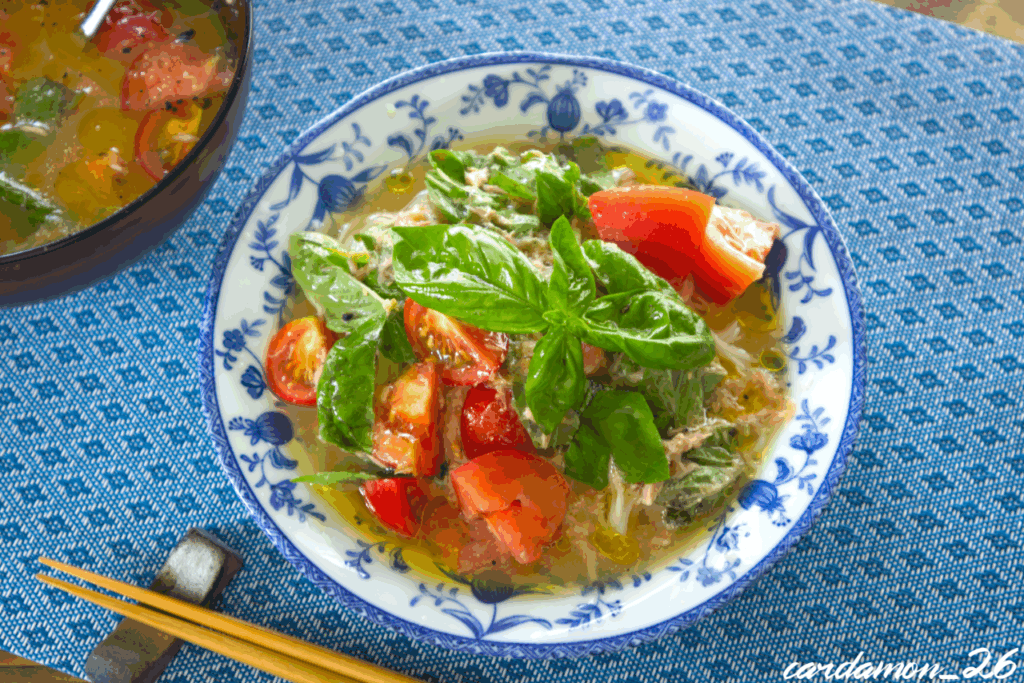

3.水か、出汁で味噌を溶き、トマト、スイートバジル、魚を入れてよく混ぜたら、EXVオリーブオイルを垂らして完成。

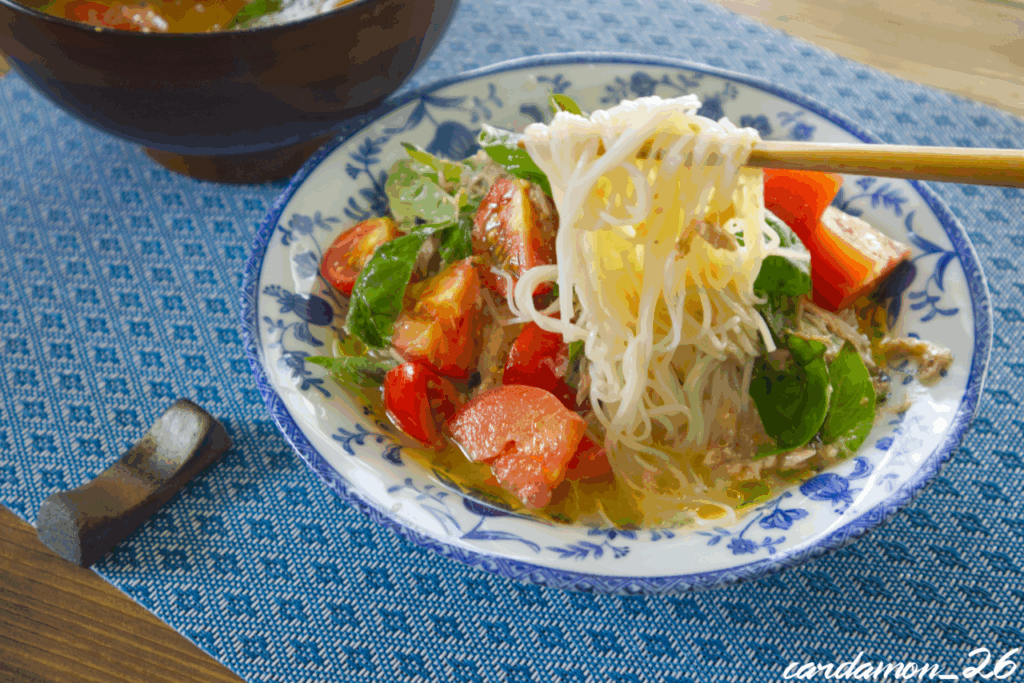

そうめんを茹でて、その上にぶっかけて食べるのがおススメ。つけ汁よりはぶっかけが◎

ご飯と食べるなら塩気が足りていますが、そうめんのぶっかけつゆと考えると少し薄いかも。味が足りなければだし醤油などを軽く回してください。

そしてそうめんはよく絞ること!

「よく涼やかさを味わう」なんて、茹でたそうめんを水にさらしている写真をよく見ますが、あれ、水っぽくなっておいしくないと思うんだよなぁ。

あくまであれは涼しげな演出ってことで、つゆなり冷や汁が薄まらないように、そうめんの水気はよーく絞ったほうがいいですよ。

さて、味噌とトマト、そしてオリーブオイルは普段からやってるので違和感なかったですが、バジルもちゃんと馴染みます。大葉のつもりでどさどさ入れても大丈夫。

和風にとらわれない味噌の懐の広さにはただただ頭が下がります。というか、勝手に味噌=和に縛ってしまっていたのは私なのではないかと思い至った次第です。

おわりに

夏でも温かい味噌汁を飲んでいますが、たまにさらりと流し込める冷や汁を作ると気分転換になって良いです。ご飯や麺にぶっかけていただけば腹にしっかり溜まるので、もし食欲がなくなっても元気チャージに最適な食事だと思います。あんまりにも進みすぎて噛むのを忘れるのがちょっと問題点?

冷や汁を作ると、いつも水出しのだし汁を用意するのですが、これも一度作っておけば色々使えて便利です。いつもはお茶が冷えてるボトルも、この時ばかりは出汁取り用に。休む暇なく、まさに八面六臂の活躍。何本も用意しておくと捗ります。

↓中のフィルターを使って水出しコーヒーを作るなら650mlですが、フィルターを取って水だけ入れたら950mlぐらいは入ります。僕はいつもこれを使っています。

コメント